2024年度(令和6年度)共同生活援助(障害者グループホーム)の介護報酬改定まとめ

- 2024.05.22

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定により、共同生活援助(障害者グループホーム)では基本報酬区分が見直され、区分Ⅰ・Ⅱの廃止や新たな人員配置体制加算の導入が行われます。

これにより、現在の加算区分の取得状況によっては、事業所の収益への影響も想定されるため、改定内容を正しく理解し、適切に対応することが重要です。

本記事では、2024年度の共同生活援助(障害者グループホーム)の介護報酬改定のポイントと、他サービス共通の改定事項について、2024年5月時点で発表されている厚生労働省の資料をもとに解説します。

現行(2023年度以前)の共同生活援助の基本報酬区分の考え方

2023年度(令和5年度)以前の共同生活援助(障害者グループホーム)の報酬区分では、利用者と世話人の比率に応じて、「共同生活援助サービス費(Ⅰ)~(Ⅳ)」の報酬区分がそれぞれ1~6まで設定されていました。

【2023年度(令和5年度)以前の報酬区分】

|

報酬区分 |

利用者:世話人の比率 |

障害支援区分(単位/日) |

|||||

|

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

||

|

Ⅰ |

4:1 |

667 |

552 |

471 |

381 |

292 |

243 |

|

Ⅱ |

5:1 |

616 |

500 |

421 |

331 |

243 |

198 |

|

Ⅲ |

6:1 |

583 |

467 |

387 |

298 |

209 |

170 |

|

Ⅳ |

体験利用 |

697 |

582 |

501 |

411 |

322 |

272 |

区分Ⅰは利用者1人に対し世話人が4人、区分Ⅱは5人、区分Ⅲは6人となり、区分Ⅳは体験利用の場合の報酬区分を示します。

例えば、障害者グループホームの利用者が20人、世話人が5人いる場合、利用者と世話人の比率は4:1となり、報酬区分Ⅰに該当します。

障害支援区分は、1から6までの6段階に分かれています。支援の度合いは、1がもっとも低く、6に近づくにつれて高くなります。

2024年度 共同生活援助(障害者グループホーム)の介護報酬改定のポイント

2024年度の共同生活援助(障害者グループホーム)の介護報酬改定では、現行の内容から、大きく次の3つの項目が変更になります。

- 基本報酬区分Ⅰ・Ⅱの廃止

- 区分Ⅲが「新区分Ⅰ」として改定

- 特定従業者数換算方式による人員配置体制加算の導入

一つずつ、変更の内容を確認していきましょう。

基本報酬区分Ⅰ・Ⅱの廃止

2024年度の介護報酬改定では、共同生活援助サービス費の区分Ⅰ・Ⅱが廃止されます。

そもそも、共同生活援助の世話人と生活支援員の配置数は、常勤換算法に基づいて計算されます。常勤換算法とは、その施設の常勤職員の週の所定労働時間を基準とし、その時間を1人として換算する方法です。

区分Ⅱと区分Ⅲを比較すると、区分Ⅱの方が世話人の必要配置人数が多いことから、報酬単位が高めに設定されています。しかし、条件によっては、「報酬単位が高い区分Ⅱの方が、区分Ⅲよりも世話人の配置時間が短くて済む」という、不合理なケースが発生してしまっており、このようなケースを是正するために、区分ⅠとⅡの廃止が決定されました。

区分Ⅲが「新区分Ⅰ」として改定

廃止された共同生活援助サービス費の区分Ⅰ・Ⅱに代わり、区分Ⅲが「新区分Ⅰ」として改定され、単位数も見直されます。

これにより、世話人の必要配置人数は、運営基準上の最低ラインである6:1に一本化されます。

旧区分ⅠまたはⅡで人員を配置していた施設にとっては、報酬改定によって余剰労働時間が発生する可能性があります。

特定従業者数換算方式による人員配置体制加算の導入

旧区分ⅠとⅡで人員を配置していた事業所への評価を正しく行うために、特定従業者数換算方式による「人員配置体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」が新設されます。

|

障害支援区分4以上 |

障害支援区分3以下 |

余剰配置 |

|

|

人員配置体制加算Ⅰ |

83単位/日 |

77単位/日 |

特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を加配 |

|

人員配置体制加算Ⅱ |

33単位/日 |

31単位/日 |

特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を加配 |

基本報酬における必要配置人数を超える世話人または生活支援員を配置している事業所では、障害支援区分に応じて単位数が加算されます。

2024年度 共同生活援助(障害者グループホーム)と他サービス共通の改定事項

2024年度の介護報酬改定では、共同生活援助(障害者グループホーム)と他サービス共通の改定事項がいくつかあります。

ここでは、共通する主な改定事項を以下の9項目に分けて解説します。

- 「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化

- 加算率の引き上げ

- 重度障害者支援加算の新設

- 集中的支援加算(Ⅰ)の新設

- 身体拘束等の適正化の推進

- 業務継続計画未策定減算の新設

- 情報公表未報告減算の新設

- グループホーム退居後における支援の評価

- 地域との連携等の取り組みの義務化

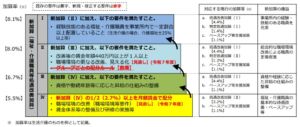

「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化

2023年度までの障害福祉サービスにおける介護報酬は、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つの加算を組み合わせて算定する形式でした。

2024年度6月からは、これらの要件と加算率を組み合わせた「福祉・介護処遇改善加算(新加算)」へと1本化されます。

新加算の加算区分は、以下の図表のようにⅣからⅠまでの4段階の積み上げ方式となります。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

「福祉・介護処遇改善加算(新加算)」の算定要件は、以下の通りです。

- 加算・賃金改善額の職種間配分ルールは統一される

- 福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分するものとされるが、事業所内での柔軟な配分が認められる

- 新加算のいずれの区分を取得している事業所でも、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てること

- ベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額の3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分すること

加算率の引き上げ

障害福祉現場で働く人々の処遇改善を図る目的から、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップを実現できるように、加算率が引き上げられます。

具体的には、「福祉・介護職員等処遇改善加算」を除く加減算後の総報酬単位数に、以下の加算率を乗じます。加算率は、サービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づいて設定されます。

|

サービス区分 |

福祉・介護職員等処遇改善 |

|||

|

Ⅰ |

Ⅱ |

Ⅲ |

Ⅳ |

|

|

共同生活援助(介護サービス包括型) |

14.7% |

14.4% |

12.8% |

10.5% |

|

共同生活援助(日中サービス支援型) |

14.7% |

14.4% |

12.8% |

10.5% |

|

共同生活援助(外部サービス利用型) |

21.1% |

20.8% |

19.2% |

15.2% |

なお、2024年度末までは経過措置期間が設けられ、期間中は現行の3つの加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今回の改定による加算率の引き上げを受けることが可能です。

重度障害者支援加算の新設

共同生活援助の受け入れ体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化に柔軟に対応するための初期アセスメント等の評価として、下記の加算が新設されます。

■重度障害者支援加算(Ⅰ)

|

<現行> <新設> |

■重度障害者支援加算(Ⅱ)

|

<現行> <新設> |

また、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)のそれぞれを満たした上で、行動関連項目の合計点が18点以上の利用者を受け入れ、中核的な人材が作成した支援計画シート等に基づいて適切な支援を行った場合、さらに以下の加算が行われます。

|

・個別支援:150単位の加算 |

集中的支援加算(Ⅰ)の新設

地域を支援する高度な専門性を持つ人材が、事業所を集中的に訪問し、適切なアセスメントと効果的な支援方法の策定を行い、環境調整を進めた場合の評価として、「集中的支援加算(Ⅰ)」が新設されました。

|

<新設> ・広域的支援人材が訪問した場合の評価:1000単位/回(月に4回を限度) |

なお、評価期間は3カ月を限度としています。

身体拘束等の適正化の推進

共同生活援助(障害者グループホーム)での身体拘束等の適正化を徹底するため、身体拘束廃止未実施の場合に、減算額が5単位から所定単位数の10%へと引き上げられます。

業務継続計画未策定減算の新設

共同生活援助(障害者グループホーム)では、感染症や災害の発生時であっても必要な障害福祉サービスを継続的に提供できるよう、業務継続計画(BCP)の策定を徹底する必要があります。

業務継続計画未策定減算の場合、基本報酬から100分の3に相当する単位数が減算されます。ただし、2024年度中は経過措置が設けられており、「感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備」および「非常災害対策計画」を策定している場合は、減算は行われません。

情報公表未報告減算の新設

利用者への情報公表や災害時の迅速な情報共有、財務状況の透明化を促進する目的から、「情報公表未報告減算」が新設されます。障害福祉サービス等情報公表システム「WAM NET」へ未報告となっている事業所に対し、基本報酬から100分の10に相当する単位数が減算されます。

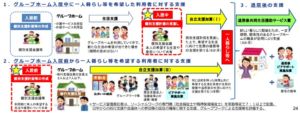

グループホームから一人暮らし等に向けた支援の充実

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

グループホームから一人暮らし等への移行支援を強化するため、下記①②の支援に対する加算が新設されます。

■①グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援

|

<現行> <改定後> |

■②グループホーム退居後の支援

|

・退居後共同生活援助サービス費・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費:2,000単位/月 |

地域との連携等の取り組みの義務化

共同生活援助における支援の質を確保するため、共同生活援助施設と地域との連携に関する取り組みとして、下記の項目が努力義務となります。

- 地域連携推進会議を年に1回以上開催し、運営状況を報告し、要望や助言を受ける機会を設ける

- 会議の構成員が年に1回以上事業所を見学する機会を設ける

- 報告・要望・助言の記録を作成し公表する

これらは、2025年度からは完全義務化となる予定です。

まとめ

2024年度の共同生活援助(障害者グループホーム)の介護報酬改定では、基本報酬区分の見直しと、特定従業者数換算方式による人員配置体制加算が導入されます。加算区分によって改定後の影響が異なるため、報酬改定の内容を正しく理解し、人員体制の再整備を行いましょう。

アステージ社労士・行政書士事務所の「介護事業開業サポートセンター」では、共同生活援助(障害者グループホーム)を含む訪問看護/介護・福祉事業を専門としています。特に、処遇改善加算の申請やBCP対策など、お客様のニーズに合わせたサポートを行っています。

共同生活援助(障害者グループホーム)事業における社労士・行政書士の専門支援をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

執筆者情報

-

事務所名:アステージ社労士・行政書士事務所

所属等:日本行政書士会連合会/全国社会保険労務士会連合会/大阪府行政書士会/大阪府社会保険労務士会/大阪商工会議所会員

【代表メッセージ】

「介護事業開業サポートセンター」では、これから介護・福祉事業をスタートされる方および既に開業されている方の為に必要な手続きをトータルでサポートしております。

介護・福祉事業の創業を数多くお手伝いしている実績をもとに、法人設立・指定申請などの手続き、助成金や融資、開設後の運営もご相談頂ける「身近な専門家」として、常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、全力でお手伝いさせて頂きます。